私たちの街のGROWING

私たちの街のGROWING

閑散期の町を活性化するために。雪合戦を世界に広めた北海道・壮瞥町の試み

2019年2月下旬、北海道有珠郡壮瞥(そうべつ)町にて、第 31 回大会を迎えた昭和新山国際雪合戦。1989年に始まった雪合戦大会は、地域の閑散期を盛り上げるためのイベントでした。ルールは至ってシンプルで、7つのシェルター(身を隠す壁)を設置したコートで、1チーム7人の選手たちが雪球を投げ合い、敵に雪球を当てるか、敵陣地のフラッグを奪うというもの。瞬時の状況判断力やチームワークが求められます。今大会では、ジュニア部門やレディース部門、45歳以上を対象としたレジェンド部門が設けられ、子どもや年配者、男女を問わず幅広い方が雪合戦をスポーツとして楽しんでいます。いつの日か、テニスの聖地と呼ばれる、ウィンブルドン選手権のような大会になることを願って——。小さな町から始まった雪合戦をめぐる物語を紹介します。

冬の町に人を集めるための町おこし策として

白銀のコートで攻撃のチャンスをうかがう14名の選手たち。前衛の選手たちは敵の雪球をしのぐためにシェルターに身をかがめ、後衛の選手はけん制しながら雪球を前衛の選手たちへと運びます。

刻一刻と迫る終了時間、残り時間を声高に告げる監督。試合は終盤に差し掛かるも、両チームともに全員が残っており、一人当てられるだけで状況が大きく変わる局面です。

膠着状態がまもなく終わることを知っているかのように、観客は固唾を呑んで次のアクションを見守っています。

試合時間残り30秒。とある選手の掛け声とともに、一方のチームが雪球を一斉に投げ始めました。呼応するように相手チームも応戦。同時に飛び交う数十球の雪球、そして走り出す選手たち。中央のシェルターをめぐる攻防に、響き渡る大歓声——。

昭和新山国際雪合戦実行委員会専務理事の庵匡さん

2019年2月23日・24日、昭和新山国際雪合戦が2日間にわたって開催され、澄み切った青空の下、大きな盛り上がりを見せました。

雪合戦の国際大会として31回目を迎えた本大会ですが、「そもそもの起源は1980年代後半、閑散期に悩む町を活性化するための町おこし策でした」と昭和新山国際雪合戦実行委員会 専務理事の庵匡(いおり・ただし)さんは当時を振り返ります。

北海道有珠郡にある壮瞥(そうべつ)町は、洞爺湖の南東岸に位置し、有珠山・昭和新山という2つの火山がある自然に囲まれた町。わずか2年で麦畑が標高398メートルの火山に変貌を遂げた昭和新山の迫力や、日本屈指の巨大カルデラ湖である洞爺湖の絶景を求めて、多くの観光客でにぎわうスポットです。

しかし、そのにぎわいは行楽シーズンである夏季に限ったもので、寒さが厳しい冬季は人影がまばらな状況でした。

「1950年代には7,000人を超えていた町の人口は、80年代後半には4,000人ほどにまで減少。すでに少子高齢化が進んでおり、農業と観光が産業の柱である壮瞥町にとって、冬季の町を盛り上げるためのきっかけとなるイベントが求められていました」(庵さん)

1987年8月、町の若者が立ち上がり「アイディア検討会」が結成されます。雪中サッカー、スノーマラソン、雪像まつりなど、さまざまな案が挙がるものの、どれもすでに他の町で実施されており、議論が空転する毎日。「町おこしということを考えると二番煎じではなく、どの地域でもやっていないことをやりたかったんです」と庵さん。その状況から雪合戦という結論に行き着いたのは、偶然の産物だったと言います。

「きっかけは観光客が雪を投げているところを検討会のメンバーが目撃したことでした。東南アジアの観光客が、雪に触れ、丸めて、人にぶつけていた。そこから、幼いころにやっていた雪合戦をスポーツにできないかと思い立ったのです」

参加しやすいようシンプルなルールを制定

他の地域でも前例がないため、当然ルールや用具もなく、まさに何もないところからのスタート。他のスポーツやゲームの研究・シミュレーションを重ね、約1年かけてルールを制定しました。

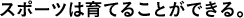

ルールはシンプルで、36m×10mのコートに7つのシェルターが置かれ、各チーム7名の選手がシェルターを挟んで雪球をぶつけ合うというもの。1セット3分で戦い、3セット中2セット先取で勝利。1セットあたり90球の雪球が各チームに与えられ、ノーバウンドで身体のどこか一部に当たればアウトです。1人でも多くアウトにする、もしくは相手陣地の中央に配置されたフラッグを抜いたらセットを獲得できます。

「ルールはたくさんの人が参加しやすいように分かりやすく、かつ戦術に幅を持たせられるものにしました。シェルターに隠れ続けて膠着しないように、逆転要素のあるフラッグを導入しています」と庵さんは言います。

ルールの制定と同時に用具の開発にも着手。町内農業者の人脈で農機具メーカーを紹介してもらい雪球製造機を完成させるなど、着実に準備を進めていきました。

そして1989年2月25日、待望となる昭和新山国際雪合戦の第1回大会が開催。平成の始まりとともに70チームが集ったのです。

大のおとなが真剣にやるからこそ面白い

一度に45球をつくることができる雪球製造機

平成元年に始まった昭和新山国際雪合戦は今年で31回目を迎え、当初の目論見通り町のにぎわいに大きく貢献する大会へと育ちました。

「大会の成長とともに参加チームが増えており、参加者はもちろん、応援に来る方の増加によって集客は伸びています。町外に向けて大会のPR活動をしていると、その認知度の高さに私自身驚くことがあります」と庵さん。

選手や観客を惹きつける雪合戦の魅力を聞くと、次のように答えてくれました。

「大のおとなが雪合戦なんて……と思うかもしれませんが、おとなたちが子どもの遊びを真剣にやっているから、見ていて面白いのではないでしょうか。

昭和新山国際雪合戦は、雪合戦の世界大会と称されており、ほとんどの選手が世界一を目指して真剣に戦っています」

今でこそ各地での予選を勝ち上がらないと出場できない権威ある大会へと成長を遂げましたが、「創設当初は1泊2日の洞爺湖温泉旅に付随した催し程度の存在。酒を飲みながら競技に参加する人もいたくらいです」と庵さんは振り返ります。

しかし、10年が経過したころから様子が変わったのだという。

「『勝ちたい』と思う選手たちが現れて、練習や対戦相手を研究するようになりました。スポーツとして雪合戦をする人が増え、スター選手が登場。戦術が生まれ、強豪チームが増えていきました。今では8〜9割のチームが戦術を持ち、参加者もアスリートとしてプレーしています」

でぃくさんズ神出 代表・田村和宣さん

大会に出場する選手にとっても、昭和新山国際雪合戦の存在は大きい。「この大会で優勝するということは、世界一になるということ。その点で他の大会とは比べものにならない価値がありますね」と話すのは、第29回・第30回大会を連覇した「でぃくさんズ神出」(北海道・千歳市)の代表を務める田村和宣さん。

「雪合戦を始めたのは17年前、職場の同僚に誘われたのがきっかけでした。最初は勝てませんでしたが、練習や研究を重ねていくことで、5回目の大会くらいから勝ち方が分かりはじめて、さらに高みを目指して戦うようになりました。

働き始めてからでも世界を目指せるというのは、他のスポーツにはない雪合戦ならではの魅力。子どものころにやっていた“遊び”を、大人になってからこんなに真剣にやるとは思ってもみなかったですね」(田村さん)

大会存続の危機は1枚のファックスから

選手からも大事な大会と位置づけられている昭和新山国際雪合戦ですが、ここまでの道のりは決して順風満帆だったわけではありませんでした。

「第16回大会前後に存続の危機がありましたね」と庵さん。ある日届いた、1枚のファックスがきっかけだったと言います。

「そこに書いてあったのは、国の補助金廃止の通告でした。突然、国の支援がなくなってしまったのです。当時の大会開催のための費用は年間で約3,000万円。そのうちの1,000万円を国の負担金でまかなっていました」

「この知らせを受けて、存続は厳しい、やめるべきではないかという話にも当然なりました。私もやめるべきなのではと思っていた一人。この問題に加えて、昔から大会に携わってきた人たちとボランティアとして駆り出された若者の意識のズレや、10年以上続く大会に対してマンネリズムを感じているスタッフも少なくなく、決して一枚岩とはいえない状況でした」と言います。

しかし、そのような状況下にありながら、当時の実行委員長は断固として中止を認めませんでした。「理由はシンプルに『雪合戦は壮瞥町の宝だから』。委員長のその言葉だけで、存続することになったのです」

厳しい状態にあった財政については、支出の抑制に尽力して対応。一方、運営体制については、雪合戦の土壌を作った世代から、雪合戦の選手経験がある若者に世代交代し、事業の継承が行われました。

「大会の開催から審判の教育、資金集めなど、いつまでも自分たちだけでは対応できないと考え、分業を進めたのもちょうどこの時期。競技人口が少ないことから、全国の雪合戦に取り組む地域と密接な関係を築くことができており、審判など一部の業務を、出場してくれる選手にもお願いするようになりました。

また、スポーツライターをやっている選手からの提案で、雪合戦マガジンの発行も開始。さらに、年で大会期間の3〜4日しか使用していなかった専用の用具についても、町内会や学校へ積極的に貸し出すことで広報活動の役割を強化していきました」(庵さん)

体制変更や分業化を始めた当初は危うい気配があったものの、若者の高いモチベーションもあり、なんとか危機を脱出。分業体制もうまく回りはじめました。

「昭和新山国際雪合戦では選手として出ている人も、地元に帰れば一人の指導者として雪合戦の普及に努めています。また、大会のルール改正は選手から提案がある場合がほとんどです。これからも、全国の選手・指導者とともに分業しながら競技を育んでいきたいです」(庵さん)

町人みんなで一つの大会を完成させる

総務委員会(女性部会)佐藤美智子さん

31年間大会を続けてこられたのは、「町の人の多大な協力があったからこそ」と庵さんは感謝を口にします。

「今も昔も、大会の開催はボランティアのみなさんのおかげで成り立っています。今でこそ審判は競技に精通する人を起用していますが、会場の設営などに若い世代は欠かすことができません。

また、寒い会場には行けないお年寄りの方たちには、会場で振る舞う鍋の仕込みを公民館などで手伝ってもらっています。ほかにも裏方に徹して来賓やスタッフに温かい食事を提供する方や、大会ののぼり立てに尽力する方など、年代や職業に限らず、全町からたくさんの方に手伝ってもらいながら、ここまで続けることができました」(庵さん)

大会創設のころから、サポートメンバーとして大会を支える佐藤美智子さんは、大会名物である「雪合戦鍋」の仕込みも担当しています。

「真冬の屋外競技なので、少しでも身体を温めてもらうために、毎年鍋を作っています。雪合戦鍋は、雪球に見立てた魚のすり身とたくさんの野菜を味噌と出汁で煮込んだもの。毎年盛況で、早ければ1日目の午前中に完売してしまう年もあります。

31年前に町を盛り上げるために、みんなで一丸となってやってきたイベントがここまで続いてくれてとても嬉しいです。もうすぐ80歳になりますが、後継者を育てるまでは現役で頑張りますよ」とにっこり。

総務委員会委員長/STY代表 山本勲さん

また、大会運営のスタッフであり、地元チーム「STY」の代表を務める山本勲さんも「壮瞥町の宝であるこの大会と雪合戦を、次の世代につなげることが自分の使命です」と話します。

「自分の場合、もともと大会の開催には後ろ向きな感情しかなかったんですよ。急に大会を町全体でやることになり、半ば強制的にボランティアとして駆り出されて。

でも、数年前にその考え方が180度変わりました。雪合戦の運営指導を命じられて行ったフィンランドにある壮瞥町の友好都市であるケミヤルヴィ市で、人生で初めてスポーツとしての雪合戦の試合を体験したんです。見ている側からやる側になってみると、想像していたよりもはるかに面白い。そこから途端に普及したくなって(笑)

今では大会スタッフのチームであるSTYの代表を務めるほか、町の人にも競技を体験してもらえるよう、雪合戦の大会を開催しています」(山本さん)

生涯スポーツとしての雪合戦、国際競技としてのYUKIGASSEN

第31回も前回に引き続き「一般」「レディース」「ジュニア」「レジェンド」の4部門の大会が開催され、計133チーム・約1,400人が白熱の試合を繰り広げました。

「一般部門は男女混合ですが、ほとんどの選手が男性なため、第3回大会からレディース部門を導入しています。また、第28回大会より開催しているジュニア部門は競技の裾野拡大を目的にしており、応援に来てくれる選手の家族にも参加してもらいたいという側面もあります。

レジェンド部門は選手からの要望で第30回大会からスタートしたものです。45歳以上が対象となっており、若者と比べると球のスピードも大きく異なってくるため、競い合うのが厳しくなってしまう。そこで、往年の名選手が楽しみながら、開催当初のイベントとしての雪合戦を満喫してほしいという想いから、レジェンド部門を開催するに至りました。生涯スポーツとして、ずっと取り組んでもらえると嬉しいですね」(庵さん)

今大会は出場がありませんでしたが、例年3チーム前後の海外チームが参戦しており、国際化も進んでいます。

「1995年から2003年にかけて、スポーツとしての雪合戦の海外展開が徐々に進んでいきました。友好都市のフィンランド・ケミヤルヴィ市が大会を持ち帰り、フィンランドでの大会を見たノルウェーの町がそれを見て模倣。さらにそれを見たロシアの町が追従する形で取り入れていきました。インターネットや動画サイトの影響で始める国も最近では増えています」と庵さんは話します。

「各国からの問い合わせを受けて、大会の運営指導と用具の販売を実施。現地に直接足を運び指導することもありました。

2013年、関心を寄せる国が増えたこともあり、ルールや用具の管理、ライセンスの発行などを主に行う『国際雪合戦連合』を発足。連合加入の条件として、①同じルールを使用、②同じ用具を使用、③同じ名称『YUKIGASSEN』を使用することを定めました。

『YUKIGASSEN』という名称は、『JUDO』と同じく日本発祥の国際的スポーツとして広めたいという想いを込めています。

現在、フィンランド、カナダ、中国の3国を中心とした協調体制を敷いており、ヨーロッパからの問い合わせにはフィンランドが対応するなどして、組織内の分業を進めています」

オリンピック競技を目指して。課題は審判の難しさ

大会が2日目に入ると、シードチームが登場し、試合のレベルがワンランクもツーランクも上昇。球のスピードやコントロール、戦術の幅広さに釘付けになります。

「ベスト8あたりまでくると、どちらのチームが勝つのか分からないですね」と庵さん。「一つのファインプレーやミスが試合の流れを大きく変えます。それは誤審に対しても同じこと。審判のスキルや精度が試合に与える影響は当然大きいです。しかし、8人の審判が1つのコートを見ていても、1セットで180球が飛び交う中、正確にジャッジするのはとても難しい。だからこそ審判のスキルアップは喫緊の課題だといえます」

競技委員会委員長 松下一郎さん

競技委員会の委員長を務める松下一郎さんも言います。

「正確なジャッジをするための仕組みとして、審判員の認定試験を早い段階から取り入れるなど、対策を進めていますが、人間が判断する以上、どうしても際どいジャッジは出てきてしまいます。

雪合戦が好きな人たちによって、この大会はここまで育てられてきました。壮瞥町の宝であるこの大会を守っていくためにも、また、将来的に冬季オリンピックの競技種目になってほしいという想いもありますから、ビデオ判定の導入など、各々のスキルアップ以外の新しい方法を考えなくてはなりません」

これに対して庵さんも、「大会創設当初に掲げた『雪合戦をオリンピック競技にする』という目標は依然として残っています。しかし、今、競技として広がったら危険という感覚もあります。ジャッジの問題や組織としての仕組みづくりを進め、スポーツとして確立させてから、改めて目指していきたいです。

そのためにまずは大会自体を、テニスでいうウィンブルドン、ゴルフでいうマスターズのような歴史と権威のある大会にすることができれば言うことはありません。ウィンブルドンに決勝用のセンターコートがあるように、昭和新山にも決勝用のコートがある。選手たちもそれをステータスに高め合ってほしいです」と未来について語ります。

迎えた、大会2日目の2月24日の午後。昭和新山の雄大な姿がよく見える場所に設置されたセンターコートにて、レディース部門の決勝戦と一般部門の決勝戦が行われ、レディース部門は「めしべ」(岩手県連盟)が、一般部門は「AS・SC」(北海道胆振支部)がそれぞれ激闘を制しました。

試合ごとに活躍する選手が異なるというチームバランスのよさで見事優勝を果たした「AS・SC」の選手たち。背番号2の武田英孝さんは「4月から東京の会社に就職するので、この大会が自分にとっては最後。このメンバーで優勝できてよかったです」と感慨深い様子。主将の下妻慶太さんは、勝因を問われると「チームワークの良さですね」と即答。さらに「来年も優勝し、前人未到の3連覇に挑戦する権利を得たいです」と次の頂を狙います。

「3回続けば上出来」と思っていた大会もいつしか31回を数え、町の伝統行事として定着。町の人の協力もあって、多くの選手の憧れの大会になりつつあります。

しかし胸の内に掲げる目標はウィンブルドンのような大会になること、そして雪合戦を冬季オリンピックの競技種目にすること。2年で隆盛した昭和新山の速度には遠く及ばなくとも、頂に向かって、地道に、着実にたくさんの人の想いを積み重ねていきます。

このような地域で行われているスポーツ活動にも、スポーツくじ(toto・BIG)の収益による助成金が役立てられています。

アンケートにご協力ください。

本記事を読んで、スポーツくじ(toto・BIG)の収益が、日本のスポーツに役立てられていることを理解できましたか?

スポーツくじ(toto・BIG)の取り組みに共感できましたか?