インタビュー

インタビュー

パラスポーツで福岡から世界へ! 共生社会の実現を目指すタレント発掘・育成

西﨑健哉さん(福岡県 スポーツ局スポーツ振興課)、山口幸彦さん(F-STAR 実行委員長)、柴田あゆみさん(ボッチャ F-STAR強化選手)

「障がいがあってもスポーツを楽しみたい」「パラアスリートとして大きな舞台で活躍したい」――。そんな思いを抱く人々にとって、パラスポーツを取り巻く状況にはまだ多くの課題があります。障がい者のスポーツ実施状況をまとめたスポーツ庁の調査(※1)によると、過去1年間に週1日以上の運動・スポーツを実施した障がい者(20歳以上)の割合は32.8%。健常者を対象にした同様の調査(※2)では52.5%となっており、両者の間には大きな差があることが分かります。

この調査では、「運動・スポーツを実施するためにどのような支援・環境・経験が必要か」という問いに対して、「経済的な支援」(19.1%)、「自宅の近くで運動・スポーツできる場所」(12.8%)、「指導者」(7.6%)などの回答が寄せられており、スポーツの機会や施設、指導者といった環境が障壁となっていることがうかがえます。

これらの課題を一つずつ解決し、パラスポーツの裾野拡大と世界レベルの選手育成を目指すという壮大なプロジェクトが福岡県で始まったのは2022年のこと。福岡県パラスポーツタレント発掘・育成事業「フクオカ・パラスター・プロジェクト」、通称「F-STAR」(エフ・スター)は、スポーツくじの助成金を活用しながら、行政と関係団体が連携してパラスポーツのタレント発掘・育成に取り組む、国内でも先進的な事業です。

パラスポーツの課題に対して、F-STARはどのようなアプローチで現状を変えていこうとしているのでしょうか。障がいの有無に関係なくスポーツを楽しめる、持続可能な社会をめざすF-STARの現状や、今後の展望、またスポーツくじの助成金について、立ち上げからこのプロジェクトに取り組んできた福岡県スポーツ振興課の西﨑健哉さん、F-STAR実行委員長の山口幸彦さん、そしてF-STAR強化選手として活動するボッチャ選手の柴田あゆみさんに話を伺いました。

※1 出典:スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」(令和6年度)

※2 出典:スポーツ庁「障害児・者のスポーツライフに関する調査」(令和6年度)

「偶然」から「必然」へ パラスポーツ振興のモデルケースを目指すF-STAR

2021年に開催された東京2020パラリンピックを機に、パラスポーツの認知度は大きく向上しました。調査(※3)によれば、約4割の人が東京2020パラリンピックを何らかの方法で視聴し、大会の前と後でパラスポーツの認知度は10%も高まっています。しかし、東京パラリンピックで活躍したような従来のパラアスリートの成功例は、ある意味で“偶然の産物”が多かったのではないか。福岡県のスポーツ局スポーツ振興課で、F-STARの発足からこの事業に取り組んできた西﨑健哉さんはそう指摘します。

「これまでのパラアスリートは、もともと能力が高く、たまたま近くに活動拠点があり、良い指導者に出会えた人が育っていくという、偶然に頼る部分が少なからずありました。そこでF-STARは『偶然を必然に変える』というテーマを持って取り組んでいます。たとえ障がいがあっても、誰もが望めばスポーツに触れられ、素質や才能がある方はアスリートとして見いだされるという“必然性”を作り出したいのです」

※3 出典:公益財団法人日本パラスポーツ協会「パラスポーツの振興・共生社会の実現に係わる意識調査」(2022年)

西﨑健哉さん(福岡県 スポーツ局スポーツ振興課)

西﨑健哉さん(福岡県 スポーツ局スポーツ振興課)

F-STAR発足の背景にあったのは、福岡県が全国に先駆けて2004年に立ち上げた、健常者の子どもたちを対象にしたアスリートのタレント発掘事業でした。福岡県が公益財団法人日本オリンピック委員会(JOC)や国立スポーツ科学センター(JISS)と連携することで、地域の子どもたちに優れたプログラムを提供し、トップアスリートへの道筋を作る。この画期的なプロジェクトにはスポーツくじの助成金も活用され、大きな成果を上げてきました。

これまで福岡県タレント発掘事業の修了生から、延べ 500人を超える選手が国際大会に出場。東京2020オリンピックには3人、パリ2024オリンピックには8人の選手を送り出し、パリ大会では2人のメダリストも誕生しました。この取り組みを、障がいのある方にも広げることを目的にスタートしたのがF-STARです。県を挙げてパラスポーツ競技者の発掘と育成に取り組むこの事業は、全国的にも先進的な事例となり、県内外から反響が集まっているといいます。

「組織的・体系的にパラスポーツのタレント発掘・育成を行っていることで、モデルケースとして注目いただく機会も増えています。我々が選手を発掘・育成して、中央競技団体の代表選手へと繋げていく道筋の作り方が見えてくれば、他の地域でも実施しやすくなり、全国的にパラスポーツの裾野を大きくしていけるのではないかと思っています」

体験、測定、そして育成へ スポーツとの出会いが人生を変える

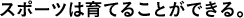

F-STARプロジェクトは「知る・ふれる」「見つける」「育てる」という3つの段階に沿って実施されています。パラスポーツの情報を届け、体験会を実施して、障がいのある方がスポーツの楽しさを「知る・ふれる」機会を作る。次に、基礎体力の測定や競技能力の確認を行う測定会を実施し、パラアスリートとなる潜在能力を秘めた選手を「見つける」。そして、個々の成長段階に応じたプログラムを提供し、中央競技団体の強化指定選手に選ばれるようなパラアスリートへと「育てる」ことが目標です。

F-STARは「知る・ふれる」「見つける」「育てる」という3つのフェーズに従ってプログラムが用意されている

F-STARは「知る・ふれる」「見つける」「育てる」という3つのフェーズに従ってプログラムが用意されている

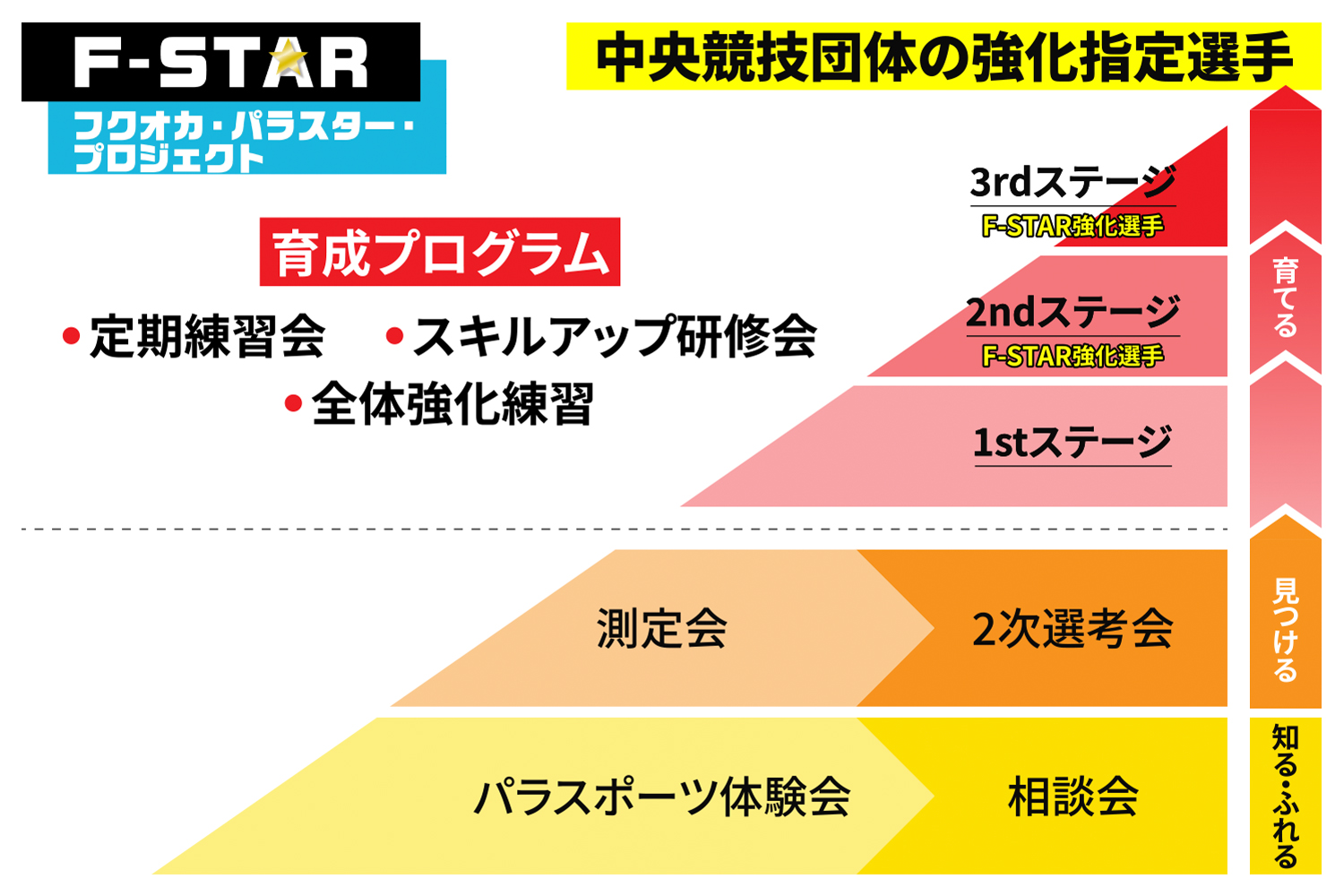

取材が行われた当日は測定会が開催されていました。F-STAR実行委員長としてプロジェクトに関わってきた山口幸彦さんは、こうした機会を提供することが、障がいのある子どものご家族にとっても大きな気づきをもたらしていると語ります。

「保護者の方のなかには、障がいがあるお子さんにスポーツをやらせることに慎重になっている方も多くいらっしゃいます。しかし、体験会や測定会に参加することで、自分たちが知らなかった子どもたちの一面を知り、彼らが秘めている能力を知ることができる。そして、誰もが同じようにスポーツを楽しめることに気づいてもらえるのです」

山口幸彦さん(F-STAR 実行委員長)

山口幸彦さん(F-STAR 実行委員長)

パラスポーツという選択肢との出会い──。F-STAR強化選⼿として活動する柴⽥あゆみさんも、このプロジェクトを通して「ボッチャ」という競技に出会い、スポーツができる喜びを味わったといいます。ボッチャは赤と青のボールを投げ、白い目標球にいかに近づけるかを競う競技で、障がいの有無に関わらず全ての人が楽しめるスポーツとして知られています。

「病気を発症する12歳までは野球をやっていたんです。初めてボッチャを体験した時に、私の投げた球が結構いいところに行ったんですよね。これはいけるかもしれない、という手応えがありました。なにより、40年ぶりにボールを投げることができたのがうれしくて」

柴田さんは現在、自身のチーム「LA.LA.LA.」(ラララ)を結成。地元の仲間とともに競技に取り組んでいます。チーム名の由来は「2028年のロサンゼルス(LA)パラリンピックに行くぞ、という意気込みを込めて」のことだと言いますが、もう一つ、こんな思いも明かしてくれました。

「ロサンゼルスに行って大谷翔平選手に会いたいんです。野球を諦めていた私に、再び火をつけてくれた人だから、大谷選手に会いたいという思いでボッチャを頑張っています」

柴田あゆみさん(ボッチャ F-STAR強化選手)

柴田あゆみさん(ボッチャ F-STAR強化選手)

スポーツくじの助成金が支えるプロジェクトの着実な成果

こうしたF-STARの活動を支えているのが、スポーツくじの助成金です。パラアスリートを発掘する測定会では、参加者と同数またはそれ以上の人数のサポートスタッフを確保し、多くの用具も準備しなくてはなりません。

「本当に強い選手を育てるためには、技術はもちろん、しっかりとした人間性を育めるような、栄養面やメンタル面も含めた研修プログラムの策定、および指導者の研修が必要」と山口さんは言います。プロジェクトの成果に直結する「育てる」フェーズの質を担保するためにも、スポーツくじの助成金が役立てられています。

測定会の運営にはスポーツくじの助成金が活用されている

測定会の運営にはスポーツくじの助成金が活用されている

プロジェクトの発足から4年。現在は総勢41名の受講生が日々練習に励んでいます。「地道に続けてきた活動が着実に成果を生んでいる」と山口さんは語ります。

「2025年3月に開催された福岡県年度末記録会では、これまで日本人では誰も挑戦してこなかった陸上競技女子800m(ダウン症クラス)に出場したF-STAR 第1期生、林杏頼(はやし・あんらい)選手が日本記録を樹立しました。また、車いすテニス競技選手の矢野蒼大(やの・そうた)選手も、7月末に開催されたKAMPO JUNIOR OPEN 2025で優勝しました。彼はF-STAR受講生として初めて、次世代のパラリンピアン候補となる中央競技団体の強化指定選手に認定された選手です」

F-STARの強化指定選手が優れた成果を残すことで、プロジェクトの認知が広まり、参加者が増え、新たな発掘・育成につながっていく。そうした好循環を作ることが山口さんの目標です。「優秀な選手が中央の競技団体のパラアスリートとして、できればパラリンピックに出場する、メダルを獲っていただくというかたちで繋がっていけばいいのかなと考えております」

F-STARから初めて、日本車いすテニス協会の強化指定選手に選ばれた矢野蒼大選手 [写真]=福岡県

F-STARから初めて、日本車いすテニス協会の強化指定選手に選ばれた矢野蒼大選手 [写真]=福岡県

全国への波及を目指して 心のバリアフリー社会の実現へ

才能の発掘と育成のサイクルが回り始めたF-STAR。山口さんは今後の展開について、特に「発掘」の強化を進めたいと話します。

「発掘がまだまだ足りません。障がいのある方がスポーツをやることには、まだまだ心理的、物理的に高いハードルがあります。一般のスポーツと同じようにパラスポーツに取り組める環境を用意したい。優秀な選手を育てるには、地元にある程度の受け皿が必要になります。その受け皿作りが、地域が取り組まなくてはいけない課題の一つだと思います」

また、西﨑さんはF-STARを通じたパラスポーツ振興が「心のバリアフリー化を促している」と語り、地域社会全体の意識が変わることが、プロジェクトの大きな意義の一つだと強調します。「障がいのある方もない方も、同じようにスポーツで活躍できる環境を提供したいという願いがあります」

スポーツの普及・発展という枠組みを超え、社会変革に繋がる取り組みとしても価値を生み出し始めているF-STAR。さまざまな支援に支えられ、「偶然」に頼らない発掘・育成システムが確立されつつあります。パラアスリートたちが福岡から世界へと羽ばたいていく姿は、多くの人々に勇気と希望を与えることでしょう。そして、このモデルが全国に広がれば、障がいの有無に関係なく誰もがスポーツを楽しみ、スポーツを通じて輝ける、豊かで持続可能性のある社会の実現が近づくはずです。

(取材:2025年8月)

スポーツくじの仕組みに参加してみるには?

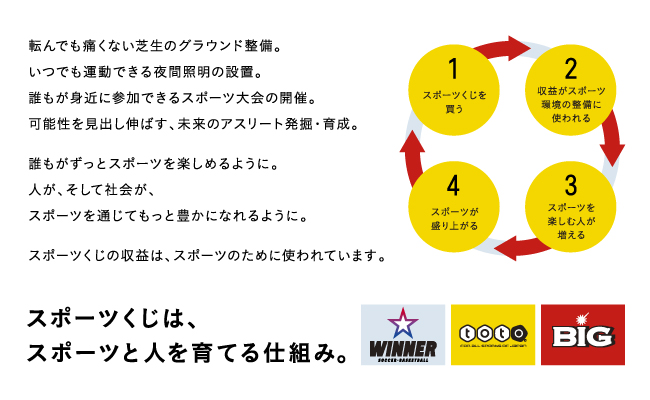

■スポーツくじって何? アスリートのためになる?

スポーツくじの仕組みをもっと知りたい方は動画をチェック!

アンケートにご協力ください。

本記事を読んで、スポーツくじ(toto・BIG)の収益が、日本のスポーツに役立てられていることを理解できましたか?

スポーツくじ(toto・BIG)の取り組みに共感できましたか?